Muchos autobuses públicos de Mallorca exhiben carteles en los que se invita a la población a denunciar las viviendas turísticas ilegales. La publicidad va acompañada de mensajes emotivos que recuerdan a los ciudadanos la importancia de defender la tierra, de cuidar lo de todos y otras tonterías de este tipo, tan habituales en el lenguaje político contemporáneo (Escarrer: “Hay que poner orden al desmadre del alquiler turístico”).

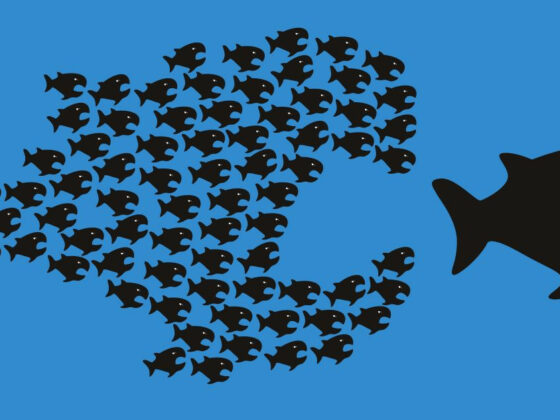

Lo interesante es que de alguna manera el poder político encarga al ciudadano que cumpla la misión de chivato para denunciar las viviendas ilegales como si para los residentes en la isla –o en cualquier otra ciudad– la diferencia estuviera en la legalidad o no de la vivienda.

Una vivienda legal se diferencia de la ilegal únicamente en que, al político, normalmente por razones electorales, le ha parecido oportuno permitirlas en un lugar y no en el otro. Pero desde el punto de vista práctico son la misma cosa: más coches aparcados, más ruidos, más molestias, vecinos que tienen una dinámica vacacional, probablemente más trasnochadores, más festivos.

No había nada de esto hasta que los políticos han acordado aceptar la realidad de la vivienda vacacional. Pero el ciudadano tiene presente cómo Francia ha aplicado medidas tan duras como limitar a tres meses lo que se puede alquilar, o aplicar unos impuestos exagerados, etcétera, que sí limitan el fenómeno. En España, encima, tenemos que ser los ciudadanos los que hagamos de inspectores para que se cumpla la ley que ellos mismos hicieron y no son capaces de aplicar.

Bastante lamentable, ciertamente.